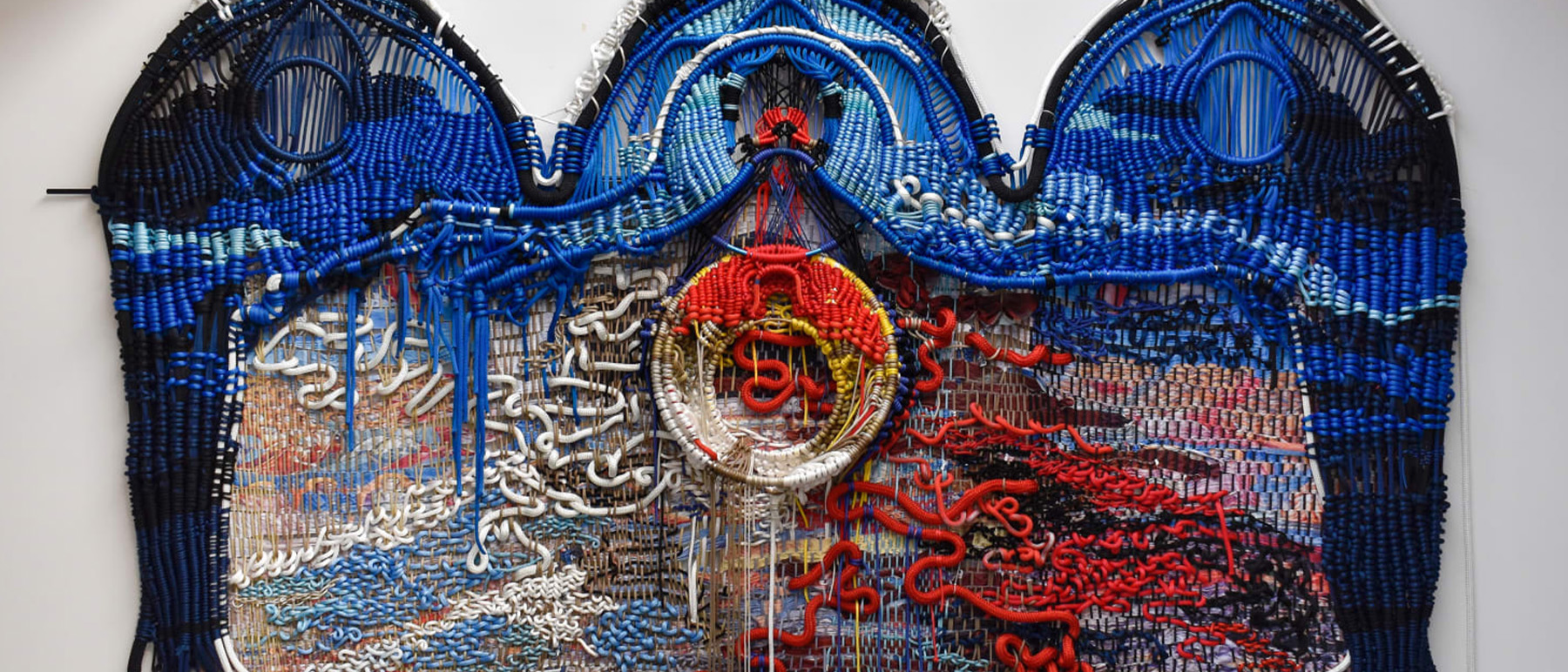

ロープを結び、空間に線を引く

身体と記憶の痕跡で描く壁面作品

TEXT BY YOSHIKO KURATA

EDIT BY SAKIKO FUKUHARA

TEXT BY YOSHIKO KURATAEDIT BY SAKIKO FUKUHARA

昨年、日本で初個展を開催したアメリカ・シカゴ在住のアーティスト、ジャクリーン・サーデル。同展覧会では、約1ヵ月間の日本での滞在制作を経て、日本庭園や街並み、風景に影響を受けた壁面彫刻を発表した。アーティスト活動を始める前は、幼少期から競技スポーツの世界で活躍していたというジャクリーン。2メートルを超えるものもある大型の作品は、主に工業用ロープを素材とし、何度も結んだり、時によじ登ったり、まるでスポーツをするように全身を巧みに使って制作するのだという。身体性と精神性どちらとも向き合う彼女の創作活動について話を聞いた。